透過「軟性防災」提升防災意識!為您解說具體方法與重點

日本每天都與地震、海嘯、颱風、豪雨、火山噴發等各種災害為鄰。災害發生時,為了確保自身安全,日常的防災意識不可或缺。在這當中,防災領域中還有一個名為「軟性防災」的概念,近年來備受關注。本文將解說軟性防災的概要、優缺點、與「硬性防災」的差異,以及個人可以採取的軟性防災行動。

什麼是軟性防災?

所謂的軟性防災,是指針對地震、海嘯、豪雨、火山噴發等災害,透過資訊、訓練等「無形」的方法來進行防備。具體做法包括避難演練、製作災害潛勢地圖、土地利用管制、制定防災手冊、日常活用各類防災資訊等。

軟性防災之所以稱為「軟性」,是因為不像整修堤防或加強建築物耐震等需要物理建設的措施,但它卻具有深遠意義。

例如,平時透過避難演練或災害潛勢地圖提升防災意識,災害真正發生時就能迅速行動。再者,了解地震高風險地區與建築特性,也能成為選擇安全住宅的重要判斷基準,進而保護自己與家人的安全。

硬性防災

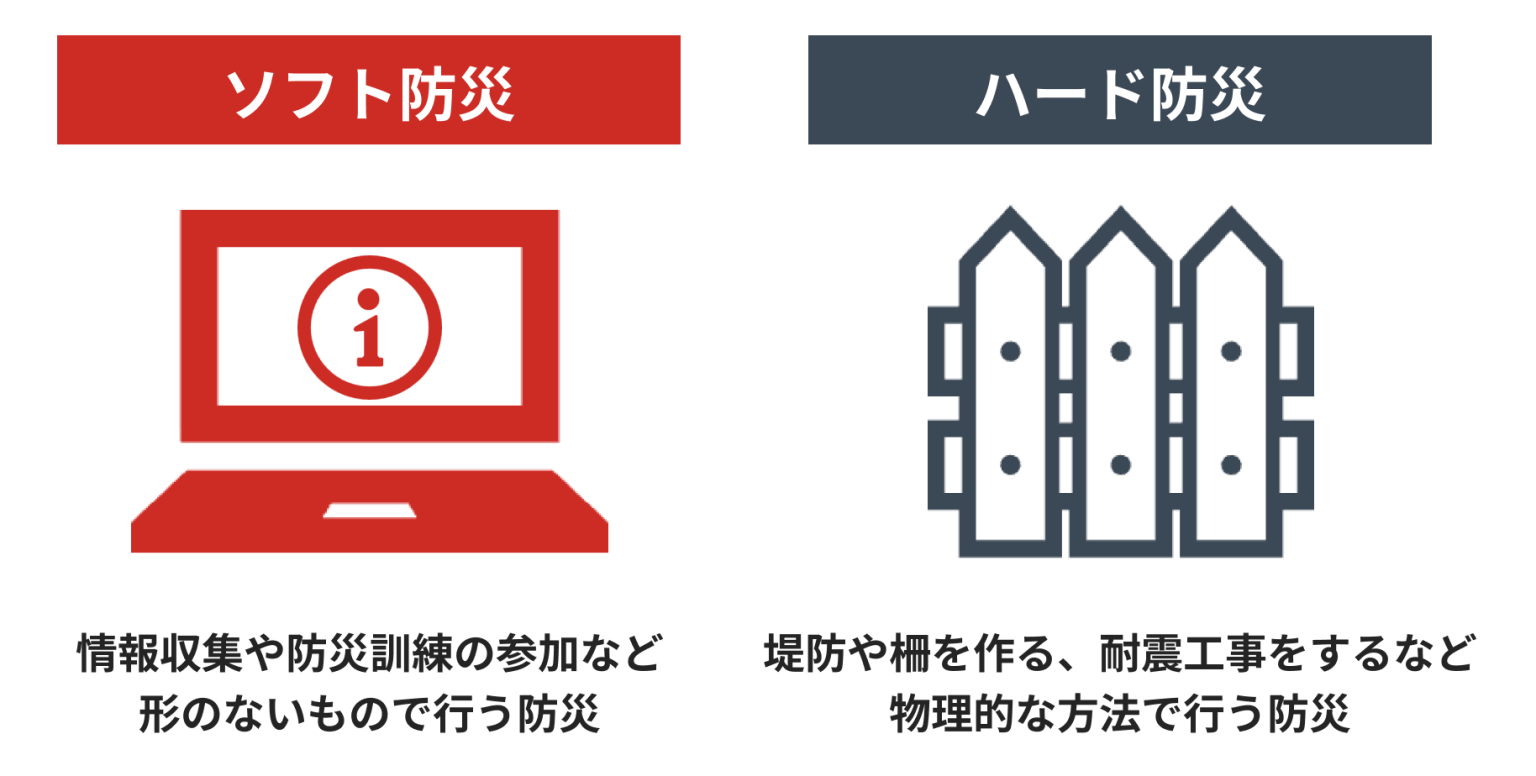

與軟性防災相對的,是「硬性防災」。

兩者的差別在於,軟性防災採取無形方式預防災害,而硬性防災則是有形、即物理性的防災方法,例如整修堤防、興建海嘯防波堤、雪崩防護柵、砂防壩、建築物耐震化等。

硬性防災與軟性防災同樣重要。堤防與防波堤能減少海嘯與水患損害,耐震化的建築則能降低地震時的人員傷亡。

軟性防災的優缺點

軟性防災有其優勢,也存在不足,想要做好防災,必須理解雙方的特性後再採取行動。

優點

- 成本低

硬體措施如整修堤防、耐震工程費用龐大,而軟性防災的重點在防災知識與災害潛勢地圖的製作,多數情況幾乎不需花費。許多災害潛勢地圖可免費取得,防災活動也常免費或低成本參加,因此能輕鬆提升防災意識。 - 加深防災知識,學會正確行動

平時有防災意識,災害來臨時能迅速且正確地行動,降低損害。

缺點

- 無法直接挽救生命

- 無法應對超乎預期的災害

雖然知識與意識很重要,但直接保命仍需硬體防護。即使平時有防災意識,災害發生後若情況與預期不同,也可能陷入恐慌。

然而,這些缺點是軟性防災的特徵,並非負面評價。同樣地,硬性防災也有不足之處,例如「需要長時間與龐大預算施工」、「遇到超乎設計的災害時,堤防或防波堤可能損壞」。因此,軟性防災與硬性防災各有優缺點,且都必不可少。只有理解兩者特性並相互結合,才能達成理想的防災效果。

軟性防災的具體行動

以下介紹幾種軟性防災的做法。

避難演練

避難演練是針對地震、海嘯等災害的訓練,目的在於災害發生時減輕心理恐慌、確保安全避難並保護生命。雖然多數人印象中避難演練多在學校由師生共同進行,但社會人士也能參加。這些活動通常在防災日或地方政府指定的日期舉辦,建議積極參與。

製作災害潛勢地圖

所謂災害潛勢地圖,是為了減輕災害造成的損失,而標示出可能受災的區域、避難場所、避難路線以及各類防災相關設施的地圖。具體類型包括:

- 地震防災地圖

- 土砂災害、洪水潛勢地圖

- 內水災潛勢地圖

- 蓄水池潛勢地圖

- 液化現象潛勢地圖

- 海嘯、風暴潮潛勢地圖

- 網路版潛勢地圖

地震防災地圖多是依據內閣府公佈的《地震防災地圖製作技術資料》,考量地質狀況、震度、危險度等因素製作。土砂、洪水潛勢地圖會標示土砂災害警戒區、特別警戒區及洪水淹水預測區域。對於颱風或突發地形變動容易引發土石流、洪水的地區來說,這類地圖不可或缺。

此外,豪雨多發地區需要「內水災潛勢地圖」,有高堤防潰決風險的地區需要「蓄水池潛勢地圖」,依各地液化傾向與危險度分析的「液化現象潛勢地圖」,以及沿海地區的「海嘯、風暴潮潛勢地圖」等,都能針對不同風險進行規劃。

雖然許多人以為潛勢地圖只能在紙本上看到,但其實也可以在線上查閱。國土交通省提供的「災害潛勢地圖入口網站」,可透過電腦或智慧型手機查看各地的風險與避難路線。平時就利用網路版潛勢地圖,掌握自己居住區域的災害風險,十分必要。

制定防災手冊

無論是在家庭、學校還是企業,都應根據災害可能造成的影響與危險程度,制定對應行動指南。雖然避難演練與災害潛勢地圖已能協助防災,但要規劃更細緻的應對行動,防災手冊不可或缺。制定後也要定期閱讀與更新資訊,確保緊急時能冷靜行動。

善用資訊

避難資訊、防災資訊、氣象資訊的查詢,是軟性防災的重要手段。地方政府、學校、企業會公開當地避難資訊;防災資訊則有助於了解本地常見的災害及相應準備行動;氣象資訊則能讓你提前幾天因應大雨或颱風,安排避難地點與物資,避免臨時慌亂。

土地利用管制

土地利用管制是針對高災害風險地區,限制住宅、事業所或通行等用途的制度,常用於防範土砂崩落及海嘯。都道府縣知事可禁止在土砂崩落危險地區進行土地開發,或禁止在海嘯風險地區興建醫院與福祉設施。一般人或許不熟悉這些規範,但在選地蓋房或購屋時,查清當地是否屬於特別警戒區非常重要。

個人可實行的軟性防災

參加避難與防災演練

市政府或地方自治體定期舉辦的避難、防災演練通常接受個人參加,有些甚至可當日報名。參加這些活動不僅能提升防災能力,還能與鄰居建立合作關係,災時彼此支援。

準備備用物資

考慮災後生活也是軟性防災的一部分。災害發生後,飲食、如廁、洗澡等生活機能可能中斷數日,因此需備妥數日用量的物資,例如:

- 食物與飲用水(餅乾、罐頭、即食食品等)

- 衣物與鞋

- 簡易打火器、瓦斯爐、電池式充電器

- 急救用品、衛生用品、生理用品

- 現金(約2萬日圓)、存摺、印章、貴重物品

- 睡袋、毛毯、雨具

查閱災害潛勢地圖

日本常年面臨地震、海嘯、土砂崩落及豪雨威脅,平時務必確認居住地的災害潛勢地圖,了解高風險區域、易發災害種類及避難路線。近年來,電腦與手機都能方便查看。

防災應用程式

防災App可在電腦或手機上提供災害資訊、避難指引與行動建議,還能依使用者居住地推送相關警報、協助安否確認等。目前防災App已有30款以上,選擇時應以可信度高的產品為主,尤其是由大型企業或縣、市政府開發的版本。

檢查避難與氣象資訊

提升防災意識不該只停留在演練或一次性活動,而應持續追蹤災害資訊。定期查看潛勢地圖、防災App及氣象預報,提前為颱風與豪雨做準備。

此外,也要與家人一同提升防災意識,例如將避難與防災討論納入日常對話、共同準備物資等,以便災時步調一致。

總結

軟性防災是針對地震、海嘯、颱風等災害,透過避難演練、災害潛勢地圖、備用物資、防災App等「無形」方式來預防的對策。雖與堤防、防波堤、耐震工程等「硬性防災」不同,但對於災時正確避難與個人防護至關重要。理解軟硬防災的優缺點並持續保持危機意識,才能有效保護自己與家人。